自古以来,我国就有两个重要的历法:农历和公历。其中,农历也被人们称为旧历。那么,农历真的是旧历吗?让我们一起来探寻这段历史的奥秘。

农历的起源与发展

农历,又称为阴历或农事历,起源于我国古代的农耕社会。据史书记载,农历最早可以追溯到夏朝。当时,人们根据月亮的盈亏变化来划分月份,以月亮绕地球一周的时间作为一个月的长度,即朔望月。这种历法便于农业生产,因为月亮的周期与农作物的生长周期相吻合。

随着时间的推移,农历逐渐发展完善。到了汉代,张衡提出了“月食法”,进一步精确了农历的编制。到了宋代,朱熹又提出了“二十四节气”,使得农历更加科学、实用。

农历与公历的区别

与公历相比,农历有以下特点:

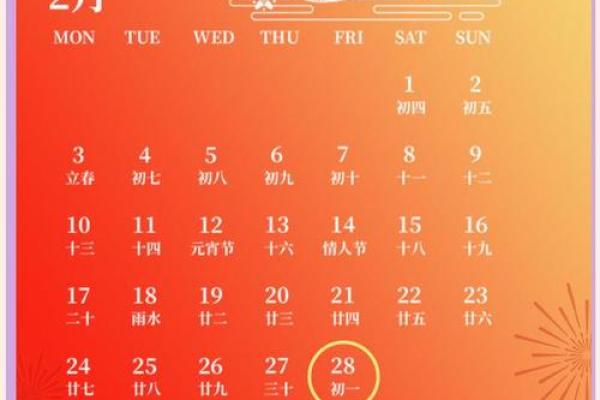

1. 以月亮的朔望月为基本单位,一年12个月,共354或355天。

2. 每年农历的月份与公历的月份不完全对应,存在差异。

3. 农历有闰月,以调整农历与公历的差距,使得农历的岁首(春节)大致与公历的1月1日相吻合。

农历的演变与传承

在漫长的历史进程中,农历在我国民间得到了广泛的应用。它不仅被用于农业生产,还与我国的传统节日、习俗紧密相连。如春节、中秋节、端午节等,都是根据农历来确定的。

然而,随着公历的普及,一些年轻人对农历的了解逐渐减少。但实际上,农历作为我国传统文化的重要组成部分,仍然具有不可替代的价值。

农历的未来

在科技日益发达的今天,公历逐渐取代了农历在日常生活和官方场合的地位。但农历作为我国传统文化的一部分,仍需传承和弘扬。我们应该了解农历的历史,传承农历文化,让这一古老的历法在新时代焕发出新的光彩。

农历并非简单的旧历,而是承载着我国悠久历史和丰富文化的珍贵遗产。让我们共同努力,让农历在新时代焕发出新的生命力。