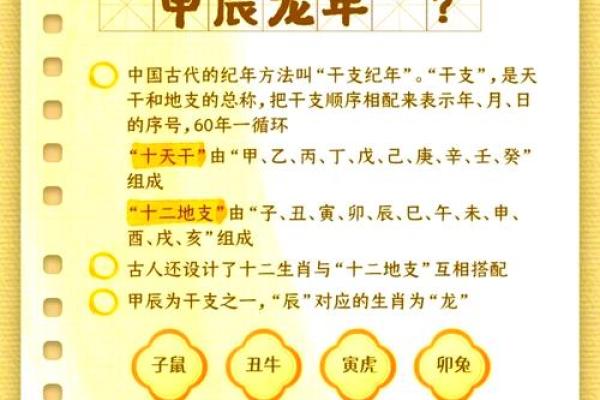

在我国悠久的历史长河中,农历一直扮演着重要的角色。它不仅是我们的传统计时方式,更是中华民族智慧的结晶。那么,农历是旧历的延续还是创新呢?让我们一起来探寻这个问题。

一、农历的起源与发展

农历,又称阴历,起源于古代中国,最早可以追溯到公元前2070年的夏朝。它以月亮的阴晴圆缺为周期,结合太阳的运行规律,将一年分为十二个月,每个月大约29.5天。农历的特点是具有阴阳合历的性质,即兼顾了太阳和月亮的运行规律。

随着时间的推移,农历逐渐发展完善。在春秋战国时期,人们开始将一年分为24个节气,用以指导农业生产。汉代以后,农历逐渐成为我国官方历法,并一直沿用至今。

二、农历与旧历的关系

所谓旧历,通常指的是农历。因为在古代,人们并没有现代意义上的公历,所以农历就是当时通用的历法。因此,从某种意义上来说,农历就是旧历的延续。它承载了我国几千年的文化传统,是中华民族智慧的象征。

然而,随着时代的发展,科学技术的进步,人们对时间的认识也发生了变化。现代公历(格里历)以太阳为计时基准,更加精确地反映了地球绕太阳公转的周期。相比之下,农历在精确度上存在一定的不足。

三、农历的创新与发展

尽管农历在精确度上存在不足,但它在创新与发展方面仍然做出了许多努力。以下是一些创新之处:

1. 二十四节气:这是我国古代劳动人民智慧的结晶,它将一年分为24个节气,用以指导农业生产,确保农作物在最佳时期播种、收获。

2. 农历与公历的融合:随着时代的发展,我国逐渐将农历与公历相结合,形成了“农历与公历并行”的历法体系。这种融合既保留了农历的传统,又满足了现代社会的需求。

3. 农历数字化:随着科技的进步,人们开始将农历数字化,通过手机、电脑等电子设备查看农历信息,使农历更加便捷。

4. 农历文化传承:在现代社会,人们越来越重视传统文化的传承。农历作为我国传统文化的重要组成部分,得到了越来越多的关注和重视。

农历既是旧历的延续,又在其发展过程中不断创新。它不仅反映了中华民族的智慧,更是我们民族文化的瑰宝。在新时代,我们应该继续传承和发扬农历文化,让这一古老的计时方式焕发出新的活力。